27 avril : fête nationale du Togo

Ingrid Nováková, spécialiste international, 27 avril 2025

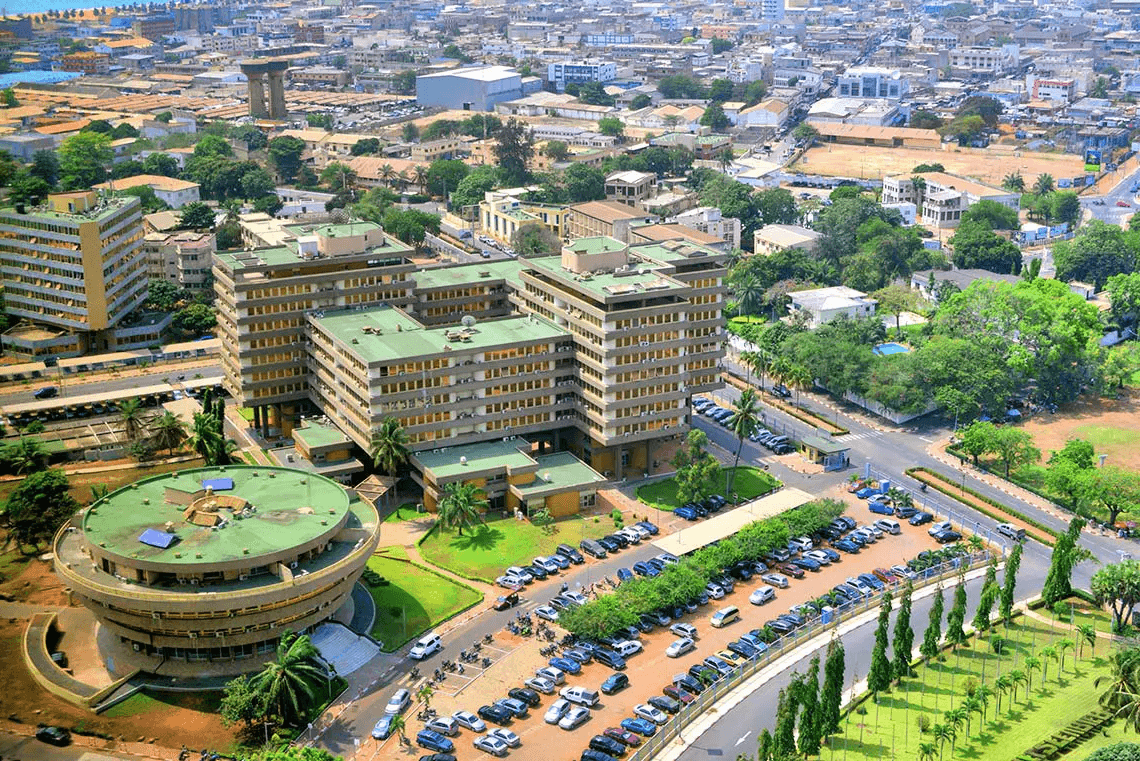

Histoire du Togo

Avant l’arrivée des Européens, le territoire était habité par les Éwés, les Kabyés et les Tems. Les côtes togolaises furent explorées par les Portugais au XVe siècle, mais ce sont les Allemands qui établirent en 1884 un protectorat sous le nom de Togoland. En 1916, après la défaite allemande, le Togoland fut divisé entre la France et le Royaume-Uni. Le Togo français, placé sous mandat de la Société des Nations en 1922 puis sous tutelle de l’ONU après 1946, resta sous administration française jusqu’à l’indépendance en 1960. Le Togo britannique, quant à lui, fut intégré à la colonie britannique de la Gold Coast et rattaché au Ghana lors de son indépendance en 1957, à la suite d’un référendum favorable organisé en 1956.

Histoire de l’indépendance du Togo

En 1956, un référendum approuvé par l’ONU permit au territoire d’accéder à un statut de République autonome au sein de la Communauté française. En mai 1958, un nouveau scrutin législatif fut remporté par le Comité de l’unité togolaise (CUT), dirigé par Sylvanus Olympio, avec 29 sièges sur 46. L’Assemblée législative élue forma un gouvernement dirigé par Olympio, qui devint Premier ministre en 1959. Le 27 avril 1960, l’Assemblée nationale proclama l’indépendance du Togo, qui devint le 99ᵉ membre des Nations unies en septembre de la même année. La constitution togolaise fut adoptée par référendum le 5 mai 1961, instaurant un régime présidentiel. Lors de l’élection présidentielle du 9 avril 1961, Sylvanus Olympio fut élu avec 99,97 % des suffrages exprimés, sur un taux de participation de 90 %.

Défis après l’indépendance

Sur le plan politique, la jeune République connut une instabilité rapide : le président Sylvanus Olympio fut assassiné lors d’un coup d’État militaire le 13 janvier 1963, le premier en Afrique de l’Ouest post-coloniale. Le pays fut ensuite dirigé pendant 38 ans par Gnassingbé Eyadéma, arrivé au pouvoir après un second coup d’État en 1967. Dans les années 1980, la dette publique augmenta fortement, atteignant 73 % du PIB en 1989 selon les données de la Banque mondiale. Malgré cela, le pays engagea des réformes à partir des années 2000, avec un retour progressif à la démocratie, l’adoption d’un programme d’ajustement structurel, et la réduction de la pauvreté, qui passa de 61,7 % en 2006 à 45,5 % en 2019 selon l’INSEED.