15 mai : Journée internationale de l'objection de conscience

Manuel Van den Broucke, référent sport, société et politique, 15 mai 2025

Qu’est-ce que l’objection de conscience ?

L’objection de conscience désigne le refus individuel d’exécuter une obligation légale parce qu’elle contredit des convictions morales, éthiques ou religieuses. Contrairement à la désobéissance civile, qui s’inscrit dans une démarche publique, collective et souvent symbolique destinée à provoquer un changement politique, l’objection de conscience exprime une volonté individuelle de ne pas accomplir un acte jugé contraire à ses convictions, dans le but de préserver son intégrité morale. Dans la logique juridique, l’objection est donc un « droit subjectif » opposable à l’État qui, lorsqu’il est reconnu, neutralise la sanction normalement attachée au manquement. Les systèmes juridiques qui l’admettent posent trois conditions récurrentes : la sincérité (les croyances doivent être authentiques et cohérentes), la gravité (le conflit avec la conscience doit être sérieux) et la proportionnalité (le refus ne doit pas créer une atteinte excessive aux droits d’autrui ou à l’ordre public).

Domaines d’application

En santé reproductive, la « clause de conscience médicale » permet à un praticien de refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, une stérilisation ou une assistance médicale à la procréation, à condition de garantir la continuité des soins. L’éthique de la fin de vie constitue un autre domaine sensible, où les soignants peuvent refuser de participer à l’euthanasie ou à la sédation profonde. Hors du domaine médical, l’objection touche l’éducation (enseignants refusant certains programmes jugés contraires à leurs croyances), la fiscalité (contribuables pacifistes contestant la part militaire du budget), la technologie (ingénieurs opposés aux systèmes d’armes autonomes) et, plus récemment, la protection animale avec des vétérinaires refusant l’abattage rituel.

Origines et fondements juridiques

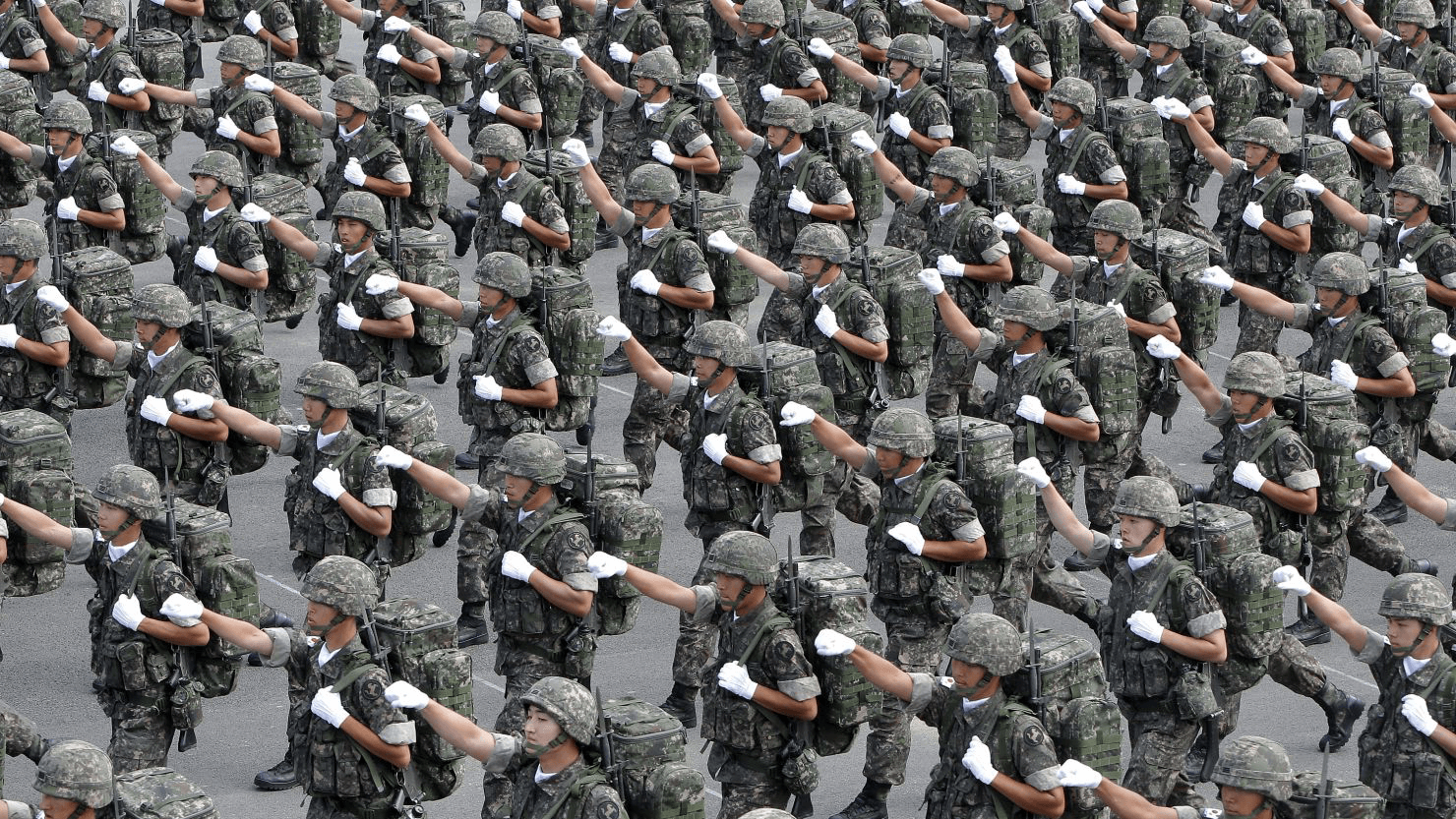

L’objection de conscience prend racine dans l’Europe moderne, lorsque des groupes religieux comme les Quakers, les Mennonites ou les Frères moraves, opposés au port des armes, obtiennent dès le XVIIe siècle des exemptions locales. Après 1945, cette notion trouve un appui normatif avec l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui affirment la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le raisonnement juridique repose sur la hiérarchie des normes : un impératif moral lié à la dignité humaine peut primer sur une loi ordinaire, à condition de respecter les limites prévues par le droit international (but légitime, nécessité, proportionnalité).