19 mars : Journée du souvenir de la guerre d'Algérie

Manuel Van den Broucke, référent sport, société et politique, 19 mars 2025

Origine de la Journée du souvenir de la guerre d'Algérie

La Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a été instituée en 2012 en France. Cette date, fixée au 19 mars, correspond au jour du cessez-le-feu officiel en Algérie en 1962, établi par les accords d'Évian signés la veille.

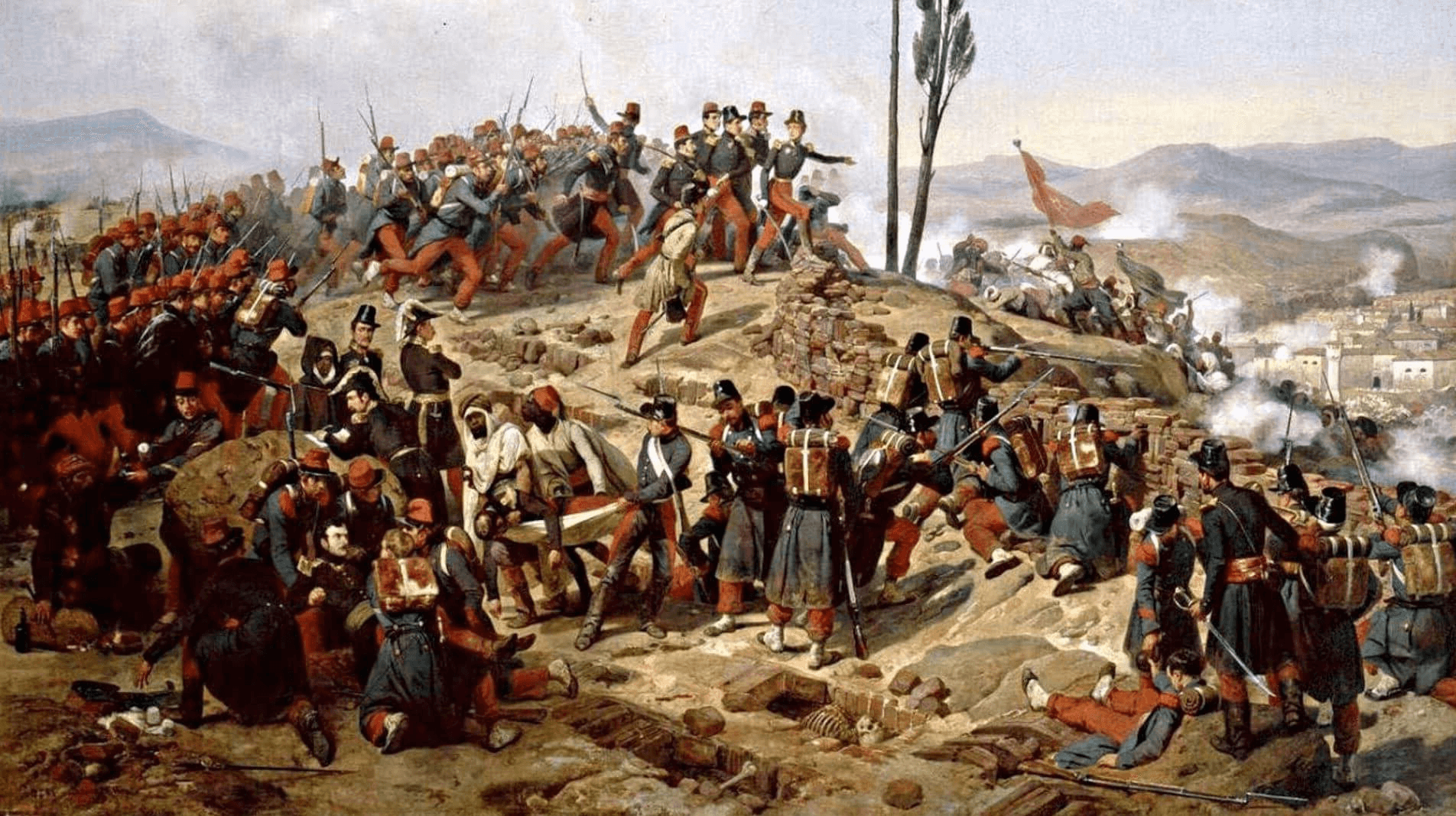

La guerre d'Algérie

La guerre d'Algérie, qui s'est déroulée de 1954 à 1962, a opposé le Front de libération nationale (FLN) aux forces françaises. Le conflit a débuté le 1er novembre 1954 avec une série d'attentats menés par le FLN lors de la "Toussaint rouge". La violence s'est rapidement intensifiée, avec des attaques ciblant civils et militaires, comme le massacre de Philippeville en août 1955, où environ 123 Européens et plus de 1 200 Algériens ont été tués lors d'affrontements. En 1957, lors des massacres de Melouza, plus de 300 habitants ont été assassinés par le FLN pour leur soutien au Mouvement national algérien (MNA), rival politique du FLN.

Le 17 octobre 1961, une manifestation d'Algériens organisée à Paris contre le couvre-feu imposé aux Nord-Africains a été réprimée par la police française, dirigée par Maurice Papon, causant la mort de plusieurs dizaines de manifestants. Les accords d'Évian, signés le 18 mars 1962, ont abouti au cessez-le-feu du 19 mars et ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie, proclamée le 5 juillet 1962. Cette période a vu l'exode massif des pieds-noirs, contraints de quitter l'Algérie, et le drame des harkis, ces supplétifs de l'armée française victimes de représailles sanglantes.

Les combats en Tunisie et au Maroc

Au Maroc, le mouvement nationaliste s'est structuré autour du parti de l'Istiqlal, qui réclamait l'indépendance dès les années 1940. La situation s'est aggravée avec l'exil du sultan Mohammed V en 1953, remplacé par le sultan Mohammed Ben Arafa, soutenu par les autorités françaises. En 1955, les affrontements entre les nationalistes marocains et l'armée française se sont multipliés, avec les combats dans la région de l'Atlas et les attentats à Casablanca. Le retour du sultan Mohammed V en 1955 a ouvert la voie aux négociations qui ont abouti à l'indépendance du Maroc le 2 mars 1956.

En Tunisie, le combat pour l'indépendance a été porté par le parti Néo-Destour dirigé par Habib Bourguiba. L'assassinat du militant Ferhat Hached, figure du syndicalisme tunisien, en décembre 1952, a provoqué une mobilisation contre le protectorat français. Cette contestation a conduit à la signature des accords d'autonomie interne en 1955, ouvrant la voie à l'indépendance le 20 mars 1956.