25 mars : Journée du souvenir des victimes de l'esclavage

Céline Arétin, responsable des sujets culturels, féminins et relatifs à l'écologie, 25 mars 2025

Qu'est-ce que la traite transatlantique ?

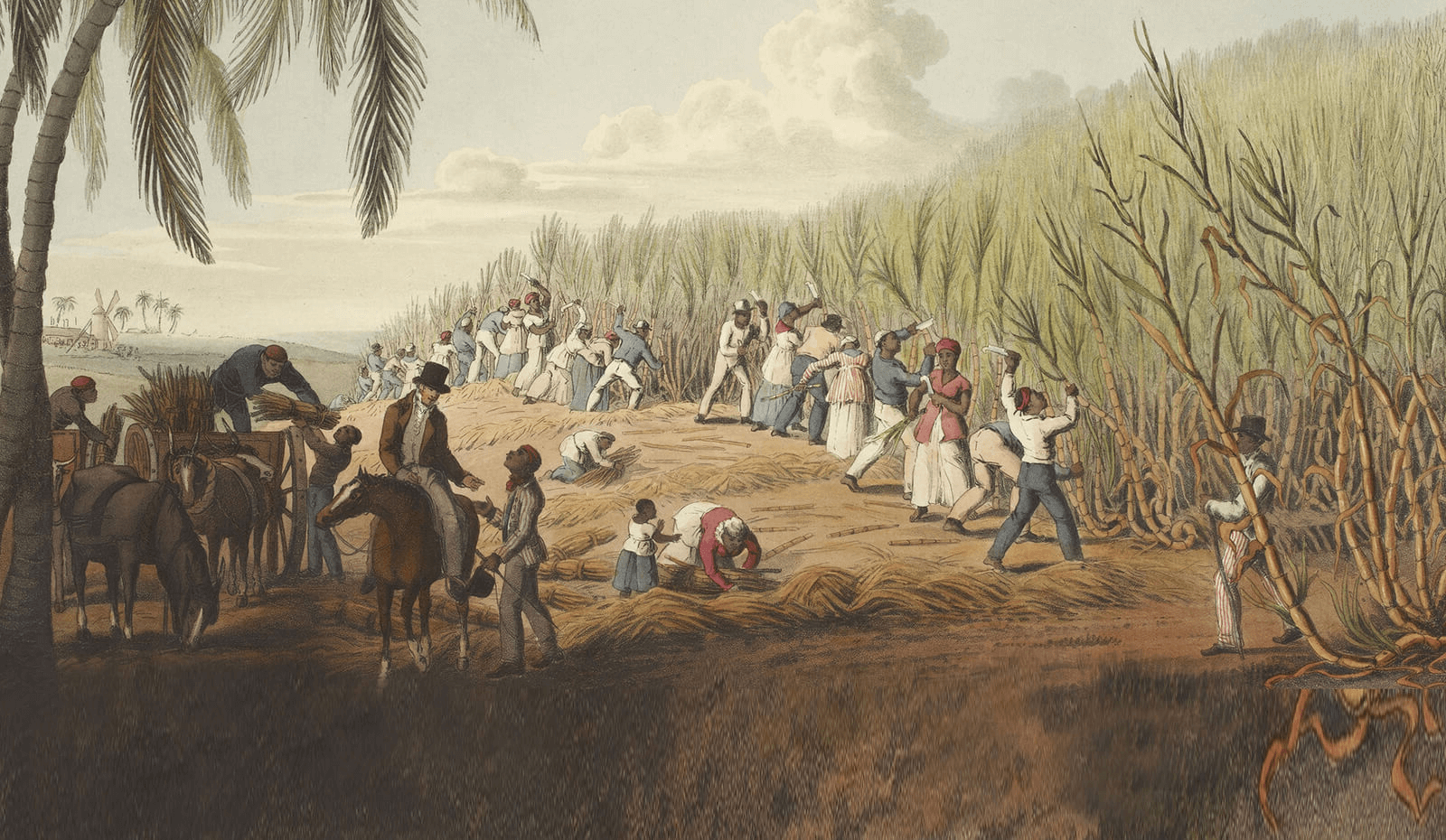

La traite transatlantique désigne le commerce d'esclaves africains organisé par les puissances coloniales entre le XVIe et le XIXe siècle. Des ports comme Gorée au Sénégal, Ouidah au Bénin et Luanda en Angola servaient de points de départ. Les captifs étaient enfermés pendant des semaines dans des forts côtiers comme le Fort James en Gambie ou le Fort Elmina au Ghana avant d'être embarqués sur des navires négriers. Ces navires, comme le célèbre Brookes, entassaient les esclaves dans des espaces si réduits que beaucoup mouraient étouffés, de malnutrition ou de maladies infectieuses durant la traversée de l'Atlantique. Une fois arrivés aux Antilles, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, les esclaves étaient vendus lors de marchés publics.

Histoire de la traite transatlantique

Le Portugal fut le premier à établir des circuits commerciaux, déportant des captifs depuis des ports comme Luanda en Angola vers le Brésil, où environ 40 % des esclaves furent envoyés pour travailler dans les plantations de sucre et de café. Les navires revenaient souvent en Europe chargés de produits tropicaux tels que le sucre, le tabac et le coton, faisant de cette exploitation humaine le moteur du « commerce triangulaire ». Sous la pression des mouvements abolitionnistes, le Royaume-Uni interdit la traite en 1807, suivi par la France en 1815 et les États-Unis en 1808. Malgré ces interdictions, le commerce illégal d'esclaves se poursuivit à Cuba et au Brésil. Certains navires négriers, comme le Clotilda, continuèrent à transporter des captifs jusqu'aux années 1860.

Révoltes contre l'esclavage

L'une des plus célèbres révoltes fut la révolution haïtienne (1791-1804), menée par Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Partie d'une insurrection dans les plantations de Saint-Domingue, cette révolte conduisit à l'abolition de l'esclavage dans la colonie et à la création d'Haïti, première république noire indépendante. Des soulèvements eurent également lieu à bord des navires négriers. En 1839, les esclaves du navire Amistad, dirigés par Joseph Cinqué, s'emparèrent du bâtiment et tentèrent de regagner l'Afrique. Bien que le navire ait été intercepté, les captifs furent finalement libérés après un procès aux États-Unis. En 1841, les esclaves du navire Creole se mutinèrent et obtinrent leur liberté en accostant aux Bahamas, où les autorités britanniques, ayant aboli l'esclavage, les protégèrent.