20 mai : fête nationale du Timor oriental

Ingrid Nováková, spécialiste international, 20 mai 2025

Colonisation portugaise

En 1515, les premières caravelles portugaises arrivèrent au large de Timor, attirées par le commerce du bois de santal. En 1556, des missionnaires dominicains débarquèrent à leur tour : pour consolider l’emprise portugaise, ils créèrent des « réductions », villages convertis au christianisme et administrés par l’Église. Cette implantation résista aux incursions du sultanat de Tidore et de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), mais la frontière ne fut stabilisée qu’au traité luso-néerlandais de 1859. Sous l’Estado Novo instauré par Salazar en 1933, le territoire devint un « estanco », régime de monopole où l’État contrôlait le café et imposait la corvée (travail forcé annuel). L’invasion japonaise de 1942, que des commandos australiens aidèrent à repousser, coûta environ 40 000 vies timoraises. Le 25 avril 1974, La Révolution des Œillets déclencha une transition chaotique : l’UDT (centre-droit), l’APODETI (pro-indonésienne) et le FRETILIN (marxiste-nationaliste) émergèrent. Le putsch de l’UDT, lancé le 11 août 1975, provoqua une guerre civile conclue par la victoire du FRETILIN, lequel proclama la République démocratique du Timor-Leste le 28 novembre 1975.

Occupation indonésienne

L’armée indonésienne lança l’« Opération Seroja » le 7 décembre 1975 et annexa le territoire en juillet 1976, le proclamant vingt-septième province. La famine de 1977-1979 porta le bilan humain à près de 200 000 morts, soit un tiers de la population. L’ouverture partielle décrétée en 1989 autorisa la visite du pape Jean-Paul II, qui internationalisa la cause timoraise. Après la crise asiatique de 1997 et la chute du président Suharto en mai 1998, son successeur B. J. Habibie accepta l’organisation d’un référendum. Le 30 août 1999, la mission UNAMET supervisa un scrutin où 78,5 % des votants rejetèrent l’intégration. L’ABRI (Forces armées de la République d'Indonésie) se retira en octobre 1999, laissant place à l’Administration transitoire des Nations unies pour Timor-Leste (UNTAET), chargée de préparer la souveraineté.

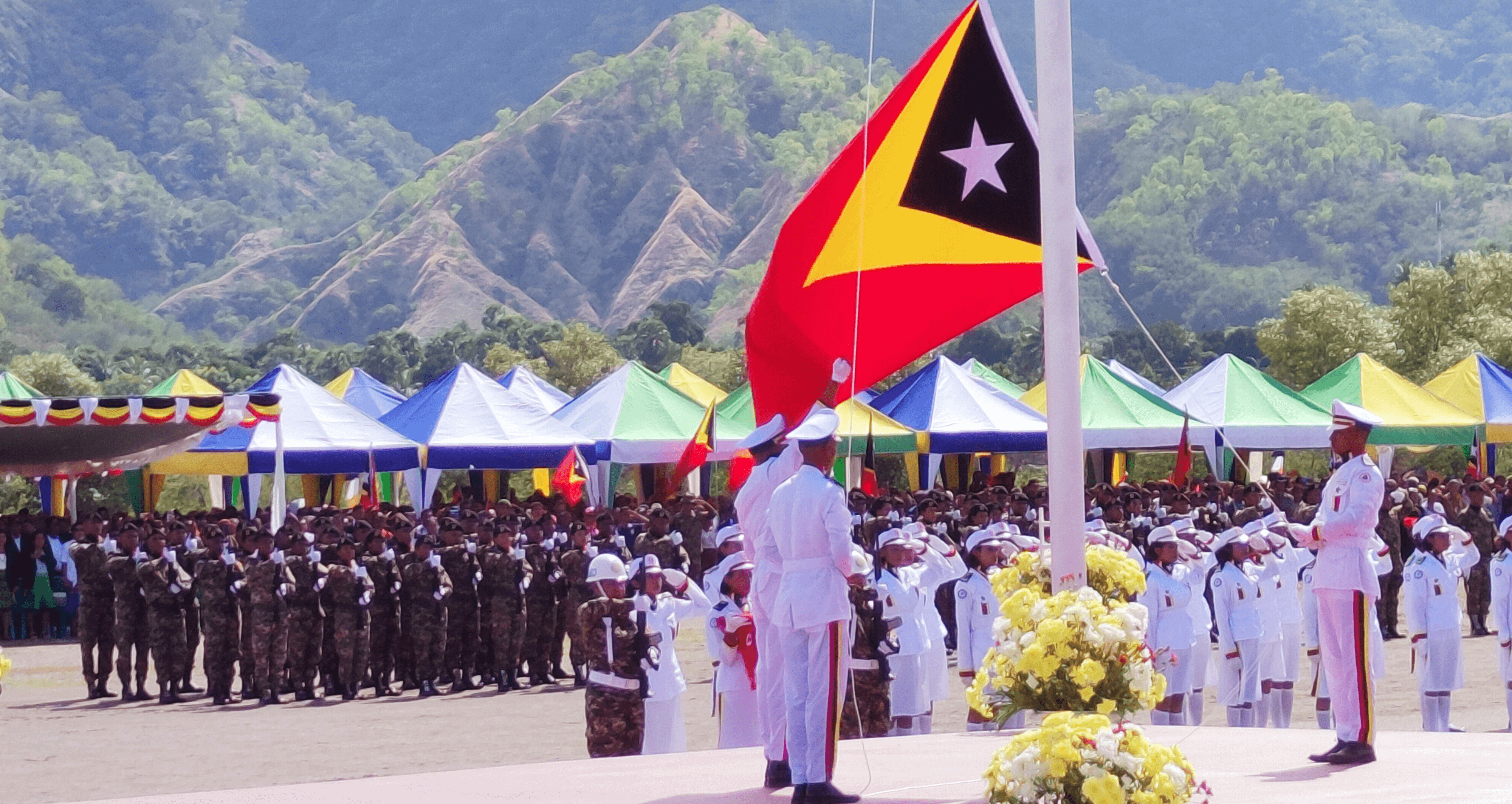

Indépendance du Timor

UNTAET exerça les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire tout en bâtissant les institutions nationales. Ses 7000 Casques bleus et administrateurs civils restaurèrent les infrastructures, organisèrent les finances publiques et démobilisèrent le FALINTIL, transformé en Forces de défense de Timor-Leste (F-FDTL) en février 2001. L’administration introduisit le dollar américain, créa la Police nationale (PNTL) et réalisa un recensement intégral pour stabiliser l’économie. Le 30 août 2001, un scrutin proportionnel élut l’Assemblée constituante, qui adopta la Constitution le 22 mars 2002. Kay Rala Xanana Gusmão, ancien chef de la guérilla, fut élu président, et la République démocratique du Timor-Leste fut proclamée le 20 mai 2002, date de son admission à l’ONU. En 2024, malgré la pauvreté structurelle, le Timor-Leste se classa parmi les démocraties les plus libres d’Asie du Sud-Est et poursuivit ses démarches d’adhésion à l’ASEAN.